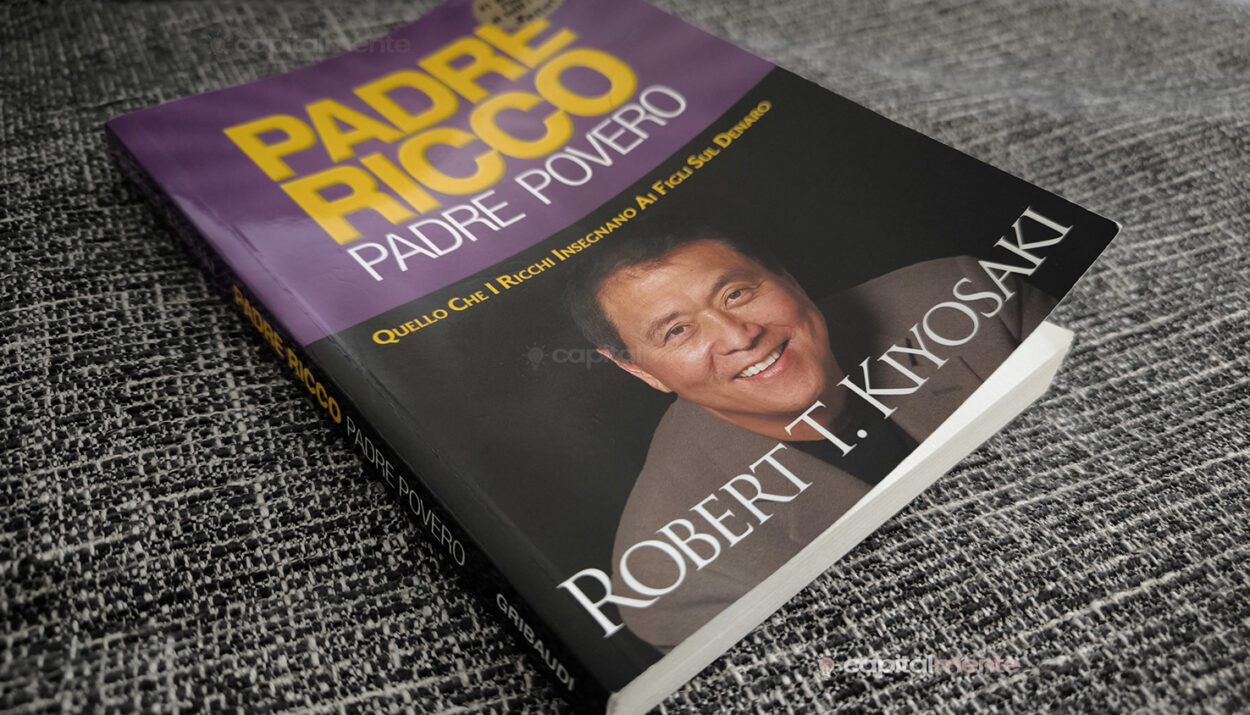

Bentornato su Capitalmente! Il libro “Padre ricco padre povero” è un testo di grande attualità ogni volta che si parla di educazione finanziaria e crescita personale ma che presenta diversi aspetti controversi.

Questo libro, scritto da Robert Kiyosaki nel 1997, ha venduto milioni di copie nel mondo, diventando quasi una “bibbia” per chi sogna la libertà finanziaria.

Tuttavia, dietro al suo successo globale, si nascondono numerosi elementi discutibili che meritano di essere analizzati con attenzione.

In questo articolo esamineremo gli aspetti controversi di “Padre ricco padre povero”, facendo luce sui messaggi forti ma anche sulle semplificazioni eccessive, per aiutarti a coglierne il valore senza cadere nelle illusioni.

Se vuoi, puoi ordinare il libro “Padre ricco padre povero. Quello che i ricchi insegnano ai figli sul denaro” su Amazon tramite questo link.

Se vuoi, puoi ordinare il libro “Padre ricco padre povero. Quello che i ricchi insegnano ai figli sul denaro” su Amazon tramite questo link.

Si tratta di un link di affiliazione: per te il prezzo rimane invariato, mentre io riceverò una commissione talmente alta (ben l’1%!) che la mia colonna degli attivi farà invidia a Robert T. Kiyosaki.

Una presentazione sintetica del libro

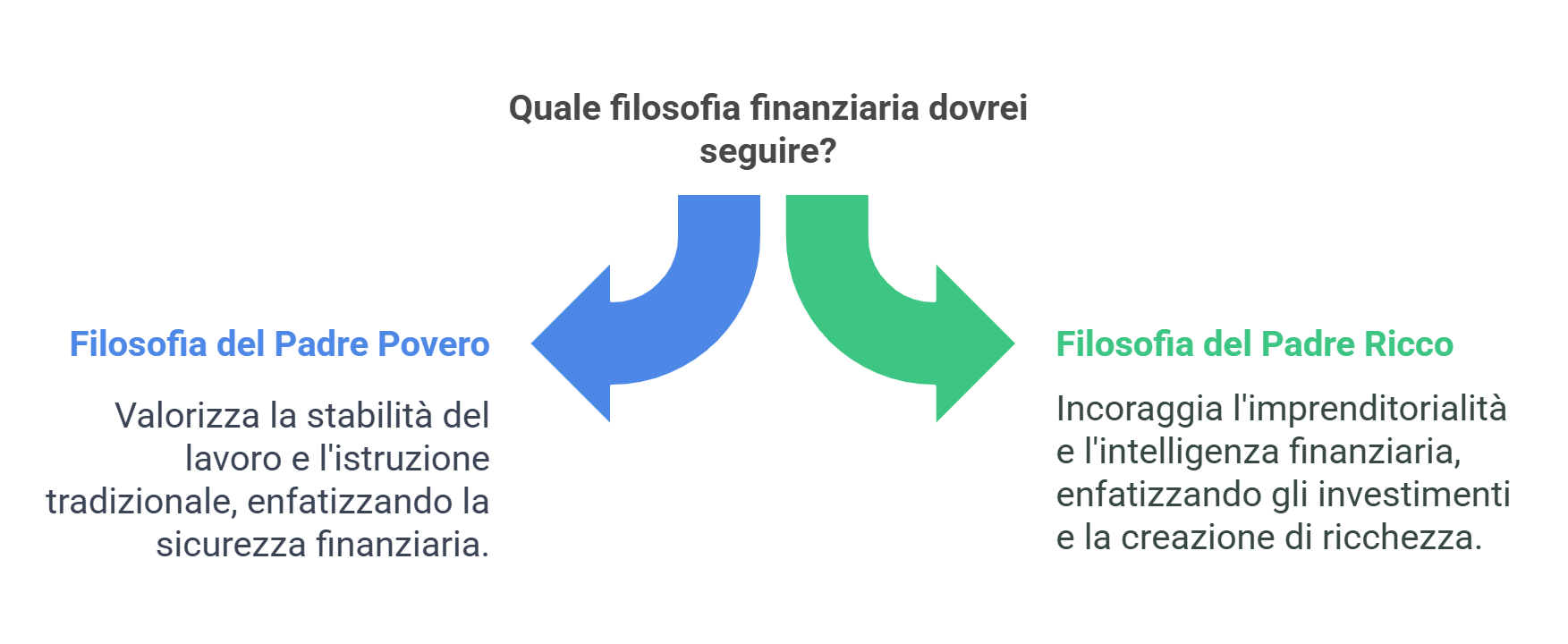

Padre ricco padre povero ruota attorno a un dualismo educativo: quello tra il “padre povero”, rappresentante della cultura del lavoro stabile e dell’istruzione tradizionale, e il “padre ricco”, che incarna invece lo spirito imprenditoriale e l’intelligenza finanziaria.

Il libro è narrato in prima persona da Kiyosaki, che fin da bambino riceve consigli opposti dai due “padri”, apprendendo così lezioni contrastanti sulla gestione del denaro, sul lavoro e sull’investimento.

Il messaggio principale è che la vera ricchezza si costruisce imparando a far lavorare i soldi per te, invece di lavorare per i soldi.

Una provocazione che ha ispirato moltissimi lettori, ma che rischia anche di trasmettere una visione distorta della realtà.

Chi è Robert Kiyosaki?

Robert Kiyosaki è un autore americano di origini giapponesi, ex marine e imprenditore, divenuto celebre proprio grazie a Padre ricco padre povero.

Prima di diventare scrittore, ha gestito varie attività imprenditoriali, alcune delle quali non sono andate a buon fine.

Questo però non gli ha impedito di costruire un impero editoriale e formativo, sfruttando la sua abilità nel raccontare storie e semplificare concetti economici complessi.

Kiyosaki è noto per il suo stile provocatorio e diretto. Nonostante le critiche mosse da economisti e analisti finanziari, ha saputo conquistare un vasto pubblico grazie alla sua capacità di motivare e stimolare l’azione.

Ma è proprio questo stile così persuasivo che lo rende una figura tanto influente quanto controversa.

I punti di forza del libro

Non si può negare che Padre ricco padre povero abbia avuto un impatto positivo su molti lettori.

Uno dei suoi meriti principali è quello di accendere i riflettori sull’educazione finanziaria, un tema spesso trascurato dai sistemi scolastici tradizionali.

Tra i concetti chiave:

- La differenza tra attivi e passivi: Kiyosaki spiega in modo intuitivo che un attivo è qualcosa che ti mette soldi in tasca, mentre un passivo te li toglie. Una lezione semplice ma potente.

- Il valore della libertà finanziaria: Il libro invita a pensare oltre lo stipendio fisso, aprendo la mente alla possibilità di vivere di rendita attraverso investimenti intelligenti.

- Mentalità imprenditoriale: Viene esaltata la capacità di assumersi rischi calcolati, di imparare dall’esperienza e di creare fonti di reddito alternative.

Tutti temi estremamente attuali, soprattutto in un’epoca in cui i modelli lavorativi stanno cambiando radicalmente.

Ma è proprio quando si passa dalla teoria alla pratica che emergono gli aspetti controversi di Padre ricco padre povero.

I limiti e i rischi del messaggio

Tra gli aspetti controversi di Padre ricco padre povero c’è senza dubbio la sua rappresentazione semplicistica del successo economico.

Kiyosaki lascia intendere che, con il giusto “mindset”, diventare ricchi sia qualcosa alla portata di tutti.

Non parla quasi mai di fallimenti reali, di ostacoli strutturali, né del ruolo che giocano il contesto socioeconomico o il privilegio di partenza.

Il problema si amplifica nei lettori più giovani. Mio figlio, ad esempio, a soli 15 anni ha letto il libro e ne è rimasto così colpito da iniziare a sostenere che “la scuola non serve più” e che “è facile diventare ricchi”.

Un messaggio fuorviante, soprattutto per chi non ha ancora gli strumenti critici per filtrare e contestualizzare.

Inoltre, bisogna considerare che il libro è stato scritto alla fine degli anni ’90, un periodo in cui era più semplice acquistare immobili a basso costo, ottenere mutui con facilità e costruire un impero immobiliare.

Oggi, con l’accesso al credito più difficile e i prezzi alle stelle, lo scenario è cambiato radicalmente.

Una visione troppo ottimistica?

Kiyosaki presenta la ricchezza quasi come una formula magica: comprare immobili, affittarli, reinvestire e vivere di rendita.

Ma nella realtà le cose sono molto più complesse: subentri, morosità, manutenzioni, tasse, burocrazia e cicli economici sono solo alcune delle variabili da considerare.

La narrazione tende a ignorare i rischi e le difficoltà, presentando invece un mondo patinato in cui ogni ostacolo si risolve con un’illuminazione improvvisa o una lezione dal “padre ricco”.

È un po’ come nei fumetti di supereroi, dove il protagonista sembra avere sempre una soluzione pronta. Ma nella vita reale, le sfide sono spesso molto più complesse e frustranti.

Ecco perché è fondamentale leggere questo libro con spirito critico, consapevoli che si tratta più di un testo ispirazionale che di un manuale operativo.

Temi attuali che meritano attenzione

Nonostante le sue semplificazioni, Padre ricco padre povero solleva questioni reali.

L’obsolescenza del sistema scolastico, l’importanza dell’indipendenza finanziaria, la necessità di insegnare il valore del denaro fin da giovani: tutti temi estremamente rilevanti nel mondo di oggi.

Il vero valore del libro sta nel suo potere di stimolare riflessioni. Ti fa porre domande fondamentali: sto creando valore? Ho un piano per la mia libertà economica? So distinguere tra asset produttivi e spese superflue?

Ma queste riflessioni devono essere accompagnate da realismo, da un confronto con altre fonti più tecniche e da un sano scetticismo.

Altrimenti, c’è il rischio che il libro trasformi l’ambizione in presunzione e la voglia di cambiare in delusione.

Ad esempio Kiyosaki afferma che per diventare ricchi bisogna concentrare gli investimenti in poche cose, senza diversificare.

Da un lato è vero che questo permette maggiore guadagni ma dall’altro espone anche a maggiori perdite, perdite dalle quali potrebbe anche essere difficile sollevarsi.

Lui ha avuto successo e il lettore può essere portato a pensare che quella sia la regola e non l’eccezione.

Conclusione: un libro potente, ma da maneggiare con cura

Gli aspetti controversi di “Padre ricco padre povero” non tolgono valore al libro, ma lo inseriscono in una cornice più completa.

Kiyosaki ha avuto l’indubbio merito di rendere la finanza accessibile e motivante, ma ha anche semplificato eccessivamente dinamiche complesse, rischiando di diffondere illusioni pericolose.

Per questo, se decidi di leggerlo, o di farlo leggere a tuo figlio, è importante accompagnare la lettura con discussioni critiche, confronti con altre fonti, e magari anche esempi reali di gestione finanziaria… se poi ci riuscirai dimmi come hai convinto tuo figlio perché io non ci sono riuscito, almeno per ora.

Padre ricco padre povero è un libro che ti apre gli occhi, ma non deve farti chiudere la mente.

Prima di salutarti ti ricordo che puoi ordinare il libro “Padre ricco padre povero. Quello che i ricchi insegnano ai figli sul denaro” su Amazon tramite questo link.

E’ un link di affiliazione: per te il prezzo non cambia, mentre io riceverò una piccola provvigione (appena l’1%).

Anche per oggi è tutto, se hai dubbi o suggerimenti lascia pure un commento sarò felice di risponderti, spero di rivederti presto su Capitalmente, il tuo blog di finanza personale a porta di click.

Ricordati, come sempre, che l’articolo non rappresenta una sollecitazione all’investimento ma è una mia opinione basata su dati e studi condotti nel tempo.